突然ですが皆さん、自分の得意なことと苦手なことを教えて下さい。

こう言われて、すぐに答えられますか?

発達障害の当事者は「毎日しんどい」「生きづらい」「周りと上手く関われない」と感じながら生活している人が多いと思います。

それなのに意外と自分のことを理解していなかったり、説明できなかったりします。

発達障害が世間で生きていくためには、自分の得意と苦手を理解することは必須です。

自己理解した上で、それを簡潔明瞭に他人に説明できるようになれれば最高です。随分と生活しやすくなります。

この機会に、ぜひ自分自身と向き合いましょう。

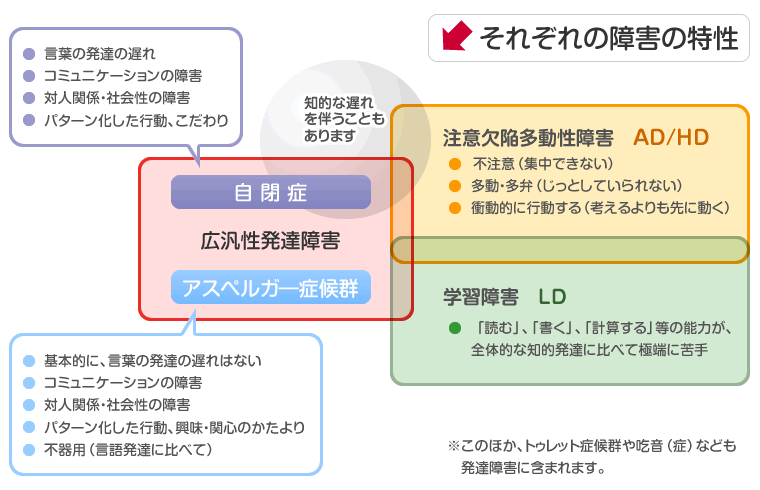

発達障害とは

そもそも発達障害とはどのような特徴があるか、簡単に紹介します。

発達障害は、広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害です。発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。

あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンラインより引用

※広汎性発達障害という名称は現在あまり使用されず、自閉スペクトラム症(ASD)という診断名が標準的な診断名になりつつあります。

発達障害は能力がアンバランス

発達障害は、能力がアンバランスなことが多いです。得意なことと苦手なことの差が、世間一般の人間よりも大きくなりがちです。

得意なことは物凄くできるけど、苦手なことは幼稚園児並の能力しかない、なんてこともザラにあります。

発達障害の種類により、苦手分野は異なります。複数の障害を併せ持つパターンも存在しますが、大まかには以下の通りです。

- 自閉スペクトラム症(ASD):コミュニケーションや社会性に関連する困難

- 注意欠如・多動性障害(ADHD):集中力や衝動性の問題が顕著

- 学習障害(LD):読み書きや計算など特定のスキルに困難を伴う

これらの特徴は個人差が大きく、得意分野を活かして成功する人もいれば、不得意分野によって日常生活や社会生活で困難を抱える人もいます。

発達障害が自己理解する重要性

発達障害が日常生活や社会生活で困難を生じやすいのはなぜでしょうか。

それは、自分にとって「できて当たり前」が世間と大きく乖離していたり、逆に「そんなこともできないの!?」と他人からびっくりされてしまうからです。

発達障害の本人が、この世間一般とのズレを認識できている場合はかなり救いがあります。発達障害でも社会生活に支障がない人はこのパターンが多いでしょう。

自分にとって「できて当然」でも、他人に同レベルを求めたらいけないと理解できるからです。

逆に自分にとって「全然できない」ことが普通は簡単にできると知っているから、得意な人にお願いして代わりにやってもらうことができます。

このズレを認識できていない場合、トラブルの原因になりがちです。

自分にできるから同じレベルを相手にも当然のように要求して、できないと「なんでそんなこともできないんだ」と相手を責める。

逆にとても苦手なことを要求されても「できない自分が悪いんだ」とひたすら自分を責める。周りからは能力が低いダメなヤツだとレッテルを貼られて評価が下がる。

みんなが当たり前にできることが自分には全然できない。この生きづらさがストレスとなり、自己評価が下がります。

結果的に適応障害やうつ病などの精神疾患になってしまうケースもあります。(これを二次障害と呼びます)

自分の得意と苦手をきちんと把握して、それを簡潔明瞭に言語化することができれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

事前に「自分は〇〇が苦手だから、✕✕のような状況のときは助けてほしいです」と相手に伝えておくことで、助けてもらえる確率が上がります。

必要なことは2つだけです。

- 「自己理解」して自分の得意と苦手をきちんと把握する

- 「自己開示」して、周囲の人間に自分の得意と苦手を簡潔明瞭に言語化して伝える

まず自分について理解して、それを周りにも伝えられるようになりましょう。これができるようになれば、発達障害でも世間で生きるのがとても楽になると思います。頑張りましょう。

自己理解のプロセス

自分の得意と苦手を把握するのに手っ取り早い方法は

- 自分で紙に書き出す

- 家族や友人に聞いて回る

- (社会生活に支障が出ている場合)精神科や心療内科を受診する

この順番がオススメです。

「生きづらい」と普段から感じているようなら、専門医受診を最初にやっても構いません。

というか、現在引きこもりをしているレベルで社会生活に支障が出ているなら、今すぐ受診しましょう。こんなブログを読んでいる場合ではありません。笑

ここからは「とりあえず社会生活は送れている」レベルの方に向けて、自分でできる自己理解の方法を紹介したいと思います。

自分で紙に書き出す

まずは、自分で紙に書き出しましょう。自分は何が得意で、何が苦手なのか。

得意なことは案外自分で気づいていなかったりします。普段何気なくやっていることが、実は得意分野だったりします。

ヒントを書いてみたので、心当たりのあることを箇条書きにしてみるのがオススメです。

- 自分はできて当たり前だと思ってたけど、周りに「凄いね」と言われる

- 正直そんなに頑張ってないのに感謝される・褒められる

- 何時間も没頭していられて、それをしていると時間が一瞬で過ぎている、寝食を忘れてしまう

- シンプルにやっていて楽しい

- 労力が少なくてもできる(体調が悪い日でもこれだけはできる)

- ある分野について詳しい・とても記憶に残りやすい

- 暇になるとついついやってしまうこと・見てしまうコンテンツの内容

- 毎日これだけはやっている習慣

上記の内容は「得意なこと」「得意な行動」「得意な分野」「得意な状況」である可能性が高いです。とりあえず10個くらい箇条書きにしてみましょう。

一方、苦手なことはいつもできなくて周りから責められたり怒られたりして、比較的フォーカスされやすいから、浮かびやすいかもしれません。

- できなくてよく怒られる・責められる

- できなくはないけど凄く時間がかかる

- やってると無駄に疲れる

- それをやっていると、やたら時間の流れが遅く感じる

- 頭が真っ白になる・フリーズして行動できなくなることがある

- 「みんなそんなことよくやるなぁ」といつも思う

- なんとなく居心地が悪いと感じる

上記の内容は「苦手なこと」「苦手な行動」「苦手な分野」「苦手な状況」である可能性が高いです。こちらも10個くらい書き出してみましょう。

なんとなく自分の中で「これが得意で、あれは苦手だな」と整理できたと思います。

友人や家族に聞いて回る

自分なりに得意と苦手を整理したら、次は友人や家族に聞いて回りましょう。

友人は、なるべく本音で話してくれるストレートな物言いをする人に聞くのがオススメです。気を使ってくれる人は本心を言ってくれない可能性があり、それだと聞いても意味がありません。

「私の得意なことと苦手なことって何だと思う?」と聞いてみてください。

自分で箇条書きにしたメモを見せて「自分ではこう思うんだけど、周りから見たらどう?」とストレートに聞いてみましょう。

自己評価と他者評価が一致していたり、乖離していたり、色んな発見があると思います。

「自分では十分できていると思っていたのに、他人は全然足りないと思っていた」なんてことも多いです。そういう場合は認識を改め、他者評価を基準にしましょう。

自分の中ではいくらできていると思っていても、多くの他人が「できてない」と言っていたら、それはできていません。それが世間一般の評価ということです。

「世間一般から自分はどう見えるのか」を正しく理解をすることで、発達障害は生きやすくなります。

(社会生活に支障が出ている場合)精神科や心療内科を受診する

そもそも自分が発達障害かどうかを判断するためには、専門医を受診して、診断してもらう必要があります。診断されることで、必要な支援を受けられたり、公的サービスを受けられたりもします。

私自身は、通院のみで特にサービスは利用しておりませんので、正直あまり詳しくありません。

発達障害の診断までの流れについて詳しく知りたい方は、こちらがオススメです。大人の発達障害についてわかりやすくまとめてあるサイトですので、一般的な知識を得たい方はぜひご参照ください。

発達障害の有無に関わらず、社会生活に支障が出ていると判断されたら、社会人なら休職を勧められることもあるでしょう。うつ病や適応障害などはよく聞く診断名ですね。最近増えてます。

受診することで、自分の特性を理解できたり、専門医からの意見が聞けたり、診断されたりされなかったり、発達障害までいかないけどグレーゾーンですねと言われたり…

個人差はあるでしょうが色々情報は得られます。迷ってるなら行きましょう。

自己理解から自己開示へ

自分の得意と苦手を理解できたところで、次はそれを周囲の人間にわかりやすく伝えられるようになる必要があります。自分だけが理解していたところで、伝わっていなければ何の意味もありません。

むしろこれからが本番です。

「自己開示」して周囲の人間に自分の得意と苦手を簡潔明瞭に言語化して伝えます。

これにより、「得意なことは自分から率先して周りをフォローし、その代わりに苦手なことは周りから助けてもらう」という関係構築のきっかけにすることが目的です。

つまり、全部1人で頑張ろうとしないということです。「これ苦手だなぁ」と思ったらどんどん

「助けて!!!!!!!」

と言える信頼関係を構築してしまえばいいのです。

忘れてはいけないのは、おんぶに抱っこではだめだ、という点です。「一方的に自分が助けてもらうばっかりではなく、自分が得意な分野では率先して相手を助ける」という関係構築をすることが大事です。

これにより、信頼関係が構築され、お互いにwinwinで対等なやりとりができるようになります。

発達障害がついつい陥りがちなのは、「私は発達障害だから」を免罪符のように使って、「できなくて当たり前」「相手がフォローしてくれて当たり前」になってしまうことです。

発達障害そのものは確かに脳の問題だから、能力が低くて、できなくても仕方がない部分はあります。でも、一方的に助けてもらうばっかりの関係は不健全ですし、そこに信頼は絶対に生まれません。

あくまでベースは助け合いです。これは絶対に忘れないでください。

自己開示する際の注意点

自分の得意と苦手を自己開示する際には、いくつか注意点があります。

- 内容は簡潔明瞭に

- 「できない」を免罪符にフォローだけを求めない

- なるべく「発達障害」というワードは出さない

以上の3つです。詳しく説明していきます。

内容は簡潔明瞭に

これは基本中の基本ですね。ダラダラと話しても伝わりません。

「自分は〇〇が苦手で時間がかかるから、申し訳ないけどフォローしてほしい」「その代わり、✕✕は得意だから、もし手伝えることがあれば言ってほしい」

こんな風にシンプルに伝えましょう。

もし、自分から助けられる部分が全然なくて、一方的にフォローしてもらった場合は、お礼をしましょう。

この前は助けてくれて本当にありがとう。お礼にご飯奢るよ。

そこまで仲良くないなら、手軽に食べれるお菓子とか、相手の好きなものを渡しましょう。

この前はありがとうございます。甘いもの好きだったらよかったら食べてください。

「私はあなたに感謝していますよ」という気持ちを、行動に移して目に見える形で表現することが大切です。

心の中だけで思っていても、意味ないです。ちゃんと言葉にして、行動でも伝えましょう。こういうことの積み重ねが、信頼関係に繋がります。

「できない」を免罪符にフォローだけを求めない

発達障害は能力に偏りがあり、できないことがあっても仕方がない部分は勿論あります。

ですが、「私は発達障害だからできなくても仕方ない、フォローしてもらって当たり前」という姿勢では駄目です。周りから人がいなくなり、いずれ誰も助けてくれなくなります。

フォローしてもらったら感謝とお礼をすることが大切です。そして、自分の得意分野では、率先して相手を助けましょう。そこから信頼関係が生まれます。

また、「苦手なことを人並みにこなせるように努力をする」もしくは「得意分野を活かせる環境に身を置く」ことが大切だと思います。

もし普通の会社員として働いているなら、自分の仕事なのに永遠に他人にフォローされているのもおかしいですし、苦手でも時間をかけてできるようにする努力は必要だと思います。

ただ、私の個人的なオススメは、得意分野を自分の仕事にしてしまうことです。

人と関わることが苦手でパソコン関係が得意なら、エンジニアやIT系の仕事など、在宅であまり人と会わなくてもできる仕事もあります。

苦手な環境で頑張るより、得意な環境に身をおいたほうが自分も周囲も楽です。今は転職や副業も簡単にできる時代ですし、少し検索すれば情報は山程得られます。

行動すれば、環境は変えられますよ。

なるべく「発達障害」というワードは出さない

これは正直、賛否両論あると思うので、完全に私の個人的見解と捉えてください。

「発達障害」というワードを出すだけで、大抵の人間は警戒します。そして、無意識に精神的なバリアを張ってしまう人が多いと思います。「この人は普通じゃない人」というフィルターを通して見られるようになります。

専門医に受診したり、そこで紹介された公的サービスや訓練施設等の利用、障害者雇用枠で就職する際などは、発達障害であることを存分にアピールしたほうが良いと思います。(そもそも発達障害と証明されていないと利用できないだろうし…)

しかし、発達障害関係なく就職した職場やそこまで仲良くない友人には伝えないほうが無難だと私は考えています。「発達障害」はどうしても色眼鏡で見られますし、リスクが大きいです。

「発達障害」という言葉を使わなくても、自分の得意と苦手を周囲に簡潔明瞭に伝えられれば、社会生活においてそこまでトラブルに発展することはないと思います。

少なくとも私は、職場には一切伝えていませんし、発達障害や精神疾患のことを話す友人は選んでいます。特に困っていませんし、今後もこの方針のまま生きる予定です。笑

まとめ

- 発達障害は能力がアンバランス

- 「自己理解」して自分の得意と苦手をきちんと把握する

- 自分で紙に書き出す

- 家族や友人に聞いて回る

- 精神科や心療内科を受診する

- 「自己開示」して、周囲の人間に自分の得意と苦手を簡潔明瞭に言語化して伝える

- 内容は簡潔明瞭に

- 「できない」を免罪符にフォローだけを求めない

- なるべく「発達障害」というワードは出さない

発達障害は、能力がアンバランスなことが多いです。得意なことと苦手なことの差が、世間一般の人間よりも大きくなりがちです。

発達障害が日常生活や社会生活で困難を生じやすいのは、自分にとって「できて当たり前」が世間と大きく乖離していたり、逆に「そんなこともできないの!?」と他人からびっくりされてしまうからです。

自分の得意と苦手をきちんと把握して、それを簡潔明瞭に言語化することができれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

「自己理解」して自分の得意と苦手をきちんと把握するための方法として「自分で紙に書き出す」「家族や友人に聞いて回る」「精神科や心療内科を受診すること」がオススメです。

「自己開示」して、周囲の人間に自分の得意と苦手を簡潔明瞭に言語化して伝えることで、得意なことは自分から率先して周りをフォローし、その代わりに苦手なことは周りから助けてもらうという信頼関係を構築するきっかけになります。

自己開示する際には注意点があります。内容はなるべくシンプルに、簡潔明瞭に話しましょう。

「自分は〇〇が苦手で時間がかかるから、申し訳ないけどフォローしてほしい」「その代わり、✕✕は得意だから、もし手伝えることがあれば言ってほしい」みたいな感じです。

「私は発達障害だからできなくても仕方ない、フォローしてもらって当たり前」という姿勢では駄目です。フォローしてもらったら感謝とお礼をすることが大切です。

そして、自分の得意分野では、率先して相手を助けましょう。そこから信頼関係が生まれます。

「発達障害」というワードを出すだけで、大抵の人間は警戒します。「この人は普通じゃない人」というフィルターを通して見られるようになります。

「発達障害」については、発達障害関係なく就職した職場やそこまで仲良くない友人には伝えないほうが無難です。

「発達障害」という言葉を使わなくても、自分の得意と苦手を周囲に簡潔明瞭に伝えられれば、社会生活においてそこまでトラブルに発展することはほぼありません。

私は10年以上かけて、自分の得意と苦手を分析して自己理解を深め、自己開示は数え切れないほどしてきました。おかげさまで、自分のことを言語化するのはかなり得意になり、こうしてブログを始めるまでに至りました。

繰り返しやることで、必ず上達します。私自身もまだまだ成長途中です。このブログを通じて、よりわかりやすく言語化できるよう精進していきたいと思っています。一緒に頑張りましょう。

読者の方へ

このブログは、発達障害と診断されたけどどうしていいか分からず困っている方や、診断はされていないけど、とにかく毎日生きづらくて仕方がないという方に届いたら良いなと思って書いております。

見てくださった誰かが、少しでも肩の力を抜ける、息がしやすい生き方ができる、人と関わることを毛嫌いせずにもうちょっと頑張ってみようかな、と思ってもらうきっかけ作りができたら本当に嬉しいです。

私が10年間で身につけた方法や個人的な見解を書いておりますので、医学的に証明されていたり根拠があるものではありません。

専門家からみたら間違っている点もあるかと思いますが、あくまで個人の意見ですのでご了承下さい。

コメント